本文转自《农药》杂志,感谢作者分享。

小麦叶锈病(Wheat leaf rust)是禾谷类锈病中分布最广泛、发生最普遍的一类世界性病害,一般使小麦减产10%~30%。上世纪90年代以来,由于气候、品种抗性等因素,叶锈病在世界多地小麦种植区爆发流行[1]。抗叶锈病的小麦品种较少,药剂防治仍是控制小麦叶锈病大流行的主要措施[2-4]。小麦赤霉病 (Wheat scab) 主要是由镰刀菌属真菌(Fusarium spp.)引起的世界性病害,主要分布在潮湿和半潮湿小麦种植区[5]。近年来,随着气候条件和耕作制度的变化,赤霉病逐渐向北扩展,1985年在河南省发生严重[6],2003年对河北省小麦生产造成严重威胁[7]。近些年,赤霉病在河南省发生频率和为害程度均有所增加,已经成为河南省中南部小麦生产中后期常发的重要病害[8]。由于抗、耐病小麦品种缺乏,化学药剂防治仍是赤霉病的主要防治措施[9]。试验比较了6种杀菌剂及其组合对小麦叶锈病和赤霉病的综合防治效果,筛选出防治效果较好的杀菌剂或杀菌剂组合,为生产上防治小麦叶锈病和赤霉病提供理论指导。

1.1 试验材料供试药剂:430 g/L戊唑醇SC、75%肟菌·戊唑醇WG(25%肟菌酯+50%戊唑醇),拜耳作物科学公司;50%多菌灵WP,江阴福达农化股份有限公司;25%氰烯菌酯SC,江苏省农药研究所股份有限公司;25%嘧菌酯 SC,先正达作物保护有限公司;17%吡唑·氟环唑SE (12.3%吡唑醚菌酯+4.7%氟环唑),巴斯夫植物保护有限公司。小麦品种:百农4199,漯河市农业科学院小麦研究所提供。防治对象:小麦叶锈病菌(Puccinia recondita f.sp. tritici)和小麦赤霉病菌(Fusarium graminearum)。

试验于2018年在漯河市农科院试验基地进行。前茬作物为玉米,灌溉条件良好,地势平坦,土壤有机质含量1.3%,pH值7.3,土壤肥力均匀一致。

试验设置剂量:17%吡唑·氟环唑SE127.5 g a.i./hm2、75% 肟 菌·戊 唑 醇 WG 225 g a.i./hm2、25%嘧菌酯SC37.5 g a.i./hm2、25%氰烯菌酯SC 187.5 g a.i./hm2、50%多菌灵WP 750 g a.i./hm2、430 g/L戊唑醇SC 154.8 g a.i./hm2、430 g/L 戊 唑 醇 SC 154.8 g a.i./hm2+25% 氰 烯 菌酯 SC187.5 g a.i./hm2、430 g/L戊唑醇SC 154.8 g a.i./hm2+50%多菌灵WP 750 g a.i./hm2、25%嘧菌酯SC 37.5 g a.i./hm2+25%氰烯菌酯SC 187.5 g a.i./hm2以及清水对照共10个处理,每处理4次重复,随机区组排列,小区面积30 m2。

试验于小麦扬花初期(2018年4月22日)进行小区喷雾。使用背负式WS-15型手动喷雾器,喷头采用锥形单喷头,用水量为450 kg/hm2。

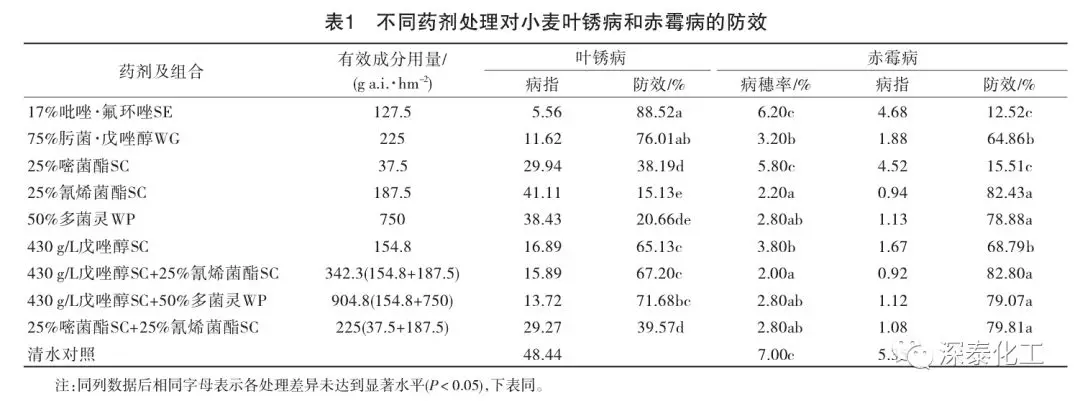

施药后30 d(5月22日),调查叶锈病和赤霉病的发病情况。叶锈病调查:每小区5点取样,每点调查50茎,记录每茎旗叶和倒2叶的病级,每点调查100片叶。分级标准,0级:无病;1级:病斑面积占整片叶面积的5%以下;3级:病斑面积占整片叶面积的6%~25%;5级:病斑面积占整片叶面积的26%~50%;7级:病斑面积占整片叶面积的51%~75%;9级:病斑面积占整片叶面积的76%以上。按照《农药田间药效试验准则(一)第20部分 杀菌剂防治禾谷类锈病》,计算各处理病情指数和防治效果,用邓肯氏新复极差法“DMRT”进行差异显著性分析[10]。赤霉病调查方法:采取小区对角线5点取样调查,每点调查100穗。赤霉病分级标准,0级:无病;1级:枯穗面积占全穗面积的1/4以下;3级:枯穗面积占全穗面积的1/4~1/2;5级:枯穗面积占全穗面积的1/2~3/4;7级:枯穗面积占全穗面积的3/4以上。按照《农药田间药效试验准则(二)第15部分杀菌剂防治小麦赤霉病》[11]计算病穗率,病情指数和防治效果。小麦成熟后收获。收获采用对角线5点取样,每点收获1 m2,脱粒后称重,计算小区产量,比较各处理的增产效果。同时测算各处理的千粒质量的差异。由表1可以看出:其中17%吡唑·氟环唑SE127.5g a.i./hm2和75%肟菌戊唑醇WG 225 g a.i./hm2的处理对叶锈病的防治效果分别为88.52%和76.01%,显著优于其他药剂处理 ;50% 多 菌 灵 WP 750 g a.i./hm2、25% 氰 烯 菌 酯 SC187.5 g a.i./hm2的防效最差,分别为20.66%和15.13%。

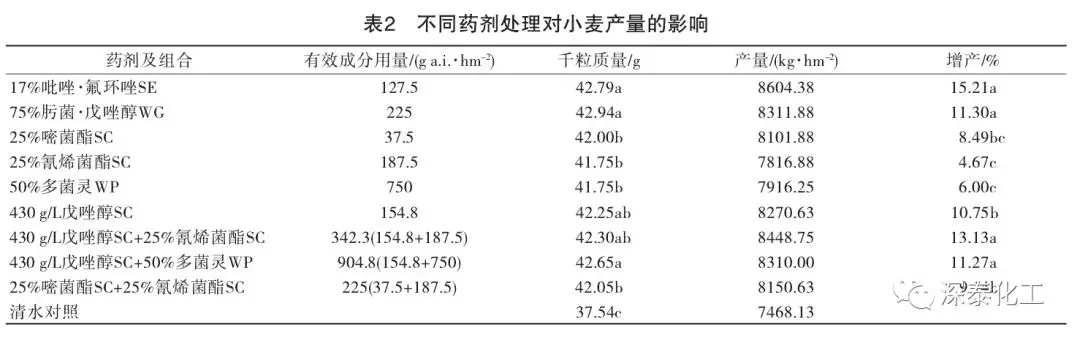

不同药剂处理从对赤霉病的防效,25%氰烯菌酯SC187.5 g a.i./hm2、50%多菌灵WP 750 g a.i./hm2、430 g/L戊唑醇SC+25%氰烯菌酯SC 342.3 g a.i./hm2、430 g/L戊唑醇SC+50%多菌灵WP 904.8 g a.i./hm2和25%嘧菌酯SC+25%氰烯 菌 酯SC 225 g a.i./hm2对 赤 霉 病 防 效 分 别 达 到82.43%、78.88%、82.80%、79.07%和79.81%,显著优于该试验的其他处理。其中17%吡唑·氟环唑SE 127.5 g a.i./hm2和25%嘧菌酯SC 37.5 g a.i./hm2对赤霉病的防效最差,分别为12.52%和15.51%。25%氰烯菌酯SC 187.5 g a.i./hm2和430 g/L戊唑醇SC+25%氰烯菌酯SC 342.3 g a.i./hm2处理的赤霉病病穗率最低,仅分别为2.20%和2.00%。由表2可以看出:其中17%吡唑·氟环唑SE127.5g a.i./hm2、430 g/L戊唑醇SC+25%氰烯菌酯SC 342.3 g a.i./hm2、75%肟菌·戊唑醇WG 225 g a.i./hm2和430 g/L戊唑醇SC+50%多菌灵WP 904.8 g a.i./hm2处理的增产效果最明显,产量分别较对照增加15.21%、13.13%、11.30%和11.27%,千粒质量分别为42.79、42.30、42.65、42.94 g。25%氰烯菌酯SC 187.5 g a.i./hm2和50%多菌灵WP 750 g a.i./hm2的处理产量最低,分别为7816.88、7916.25 kg/hm2,仅分别比对照增产4.67%和6.00%。各药剂处理千粒质量均显著高于对照。3 结论与讨论试验中17%吡唑·氟环唑SE、75%肟菌戊唑醇WG,以及430 g/L戊唑醇SC+50%多菌灵WP的药剂组合对小麦叶锈病防治效果较好;25%氰烯菌酯SC、50%多菌灵WP,以及430 g/L戊唑醇SC+25%氰烯菌酯SC和43%戊唑醇SC+50%多菌灵WP的药剂组合对赤霉病防治效果较好。430 g/L戊唑醇SC+50%多菌灵WP的药剂组合对赤霉病和叶锈病2种病害的防治效果俱佳。漯河地区小麦赤霉病病原菌仍以禾谷镰刀菌[5](Fusarium graminearum)为主,对多菌灵抗药性较低,因此在漯河地区选用多菌灵防治赤霉病仍能达到较好的防治效果。试验中17%吡唑·氟环唑SE和75%肟菌·戊唑醇WG,以及含有430 g/L戊唑醇SC的处理增产效果较明显,千粒质量增加明显,增产效果均大于10%。这些处理对叶锈病均有较好的防效。由于叶锈病对千粒质量及产量影响较大,因此对小麦叶锈病防效较好的处理产量增加效果明显。叶锈病和赤霉病是小麦生产中后期的主要病害,因此在生产上防治这2种病害建议选用戊唑醇和多菌灵或者戊唑醇和氰烯菌酯的杀菌剂组合,或者对小麦叶锈病防效较好的药剂,如17%吡唑·氟环唑或75%肟菌·戊唑醇)配合多菌灵或氰烯菌酯使用。

3 结论与讨论试验中17%吡唑·氟环唑SE、75%肟菌戊唑醇WG,以及430 g/L戊唑醇SC+50%多菌灵WP的药剂组合对小麦叶锈病防治效果较好;25%氰烯菌酯SC、50%多菌灵WP,以及430 g/L戊唑醇SC+25%氰烯菌酯SC和43%戊唑醇SC+50%多菌灵WP的药剂组合对赤霉病防治效果较好。430 g/L戊唑醇SC+50%多菌灵WP的药剂组合对赤霉病和叶锈病2种病害的防治效果俱佳。漯河地区小麦赤霉病病原菌仍以禾谷镰刀菌[5](Fusarium graminearum)为主,对多菌灵抗药性较低,因此在漯河地区选用多菌灵防治赤霉病仍能达到较好的防治效果。试验中17%吡唑·氟环唑SE和75%肟菌·戊唑醇WG,以及含有430 g/L戊唑醇SC的处理增产效果较明显,千粒质量增加明显,增产效果均大于10%。这些处理对叶锈病均有较好的防效。由于叶锈病对千粒质量及产量影响较大,因此对小麦叶锈病防效较好的处理产量增加效果明显。叶锈病和赤霉病是小麦生产中后期的主要病害,因此在生产上防治这2种病害建议选用戊唑醇和多菌灵或者戊唑醇和氰烯菌酯的杀菌剂组合,或者对小麦叶锈病防效较好的药剂,如17%吡唑·氟环唑或75%肟菌·戊唑醇)配合多菌灵或氰烯菌酯使用对小。

卡帕(35%唑醚· 氟环唑 悬浮剂)

规格:25g*400袋 100g*60瓶 500g*20瓶

卡帕特点:

1、杀菌快准狠 卡帕可以有效识别病原菌并迅速消灭,阻断病菌扩散和蔓延,有效控制病斑,见效之快肉眼可见;

2、能攻善守 卡帕不仅可以预防作物不受病菌侵染,更能特效铲除侵入作物体内的病菌,保护,治疗,铲除三位一体;

3、超微颗粒 卡帕采用深泰化工PKE技术加工而成,稳定性好,960天不沉淀、不分层,尤其适合飞防;

4、提品增收 卡帕在治病的同时更能提升作物尤其是果实品质,延长采收期,产量更高,收益更多。